螺丝钉和张爱玲:当一个36岁的工人决定写书

来源网站:mp.weixin.qq.com

作者:

主题分类:劳动者处境

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:外卖员, 工厂, 厂花, 宿舍, 文字, 老板娘

涉及行业:制造业, 纺织/服饰/家具

涉及职业:蓝领受雇者

地点: 福建省

相关议题:工作时间

- 36岁的工人张赛在卫生巾厂工作,每天12小时,听着高分贝的噪音,忍受着领导的责骂。

- 张赛在厕所里写作,把工作中的不满和思考转化为文字。

- 工厂里的主机和领导关系紧密,张赛想写一本关于工厂的书,但采访工友的计划一直受阻。

- 厂里来了一位漂亮的女工,引起了张赛的兴趣,但采访她也失败了。

- 张赛之前发表过一篇关于武汉外卖员的文章,受到了《单读》前编辑的赞赏,但他现在已经辞去外卖员的工作,在县城摆摊卖玩具。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

卫生巾厂狂想曲撒你老母。主机的骂声又起,“材料一天断几回,跟你说双面胶贴短点!”另一日,“撒你老母,双面胶贴长一点!材料老是卷起!”

机台24小时嗡嗡响,工业风扇呼呼吹,在高分贝的车间,每个人说话像吵架。张赛开机器,放生产卫生巾的原材料,材料间用双面胶贴合。每天上班12小时,要换上百个材料,剪上百个双面胶,听很多个撒你老母——在泉州方言里,“撒”是问候的意思。

又一日,生产好的卫生巾切不断,主机又骂,没说撒你老母。张赛掏出手机,走向厕所。厕所也是书房。纸筒芯上横块木板就是椅子,不断翻新。旁边是小便池,尿声哗哗,总有人把手机放在小便池顶端,刷短视频,精彩处哈哈笑,裤子迟迟忘了提。在这里,撒你老母变成了文字:

「我已经老到不想和人争执任何事情,可是,我真的想对主机说,你忘记说撒你老母了。」

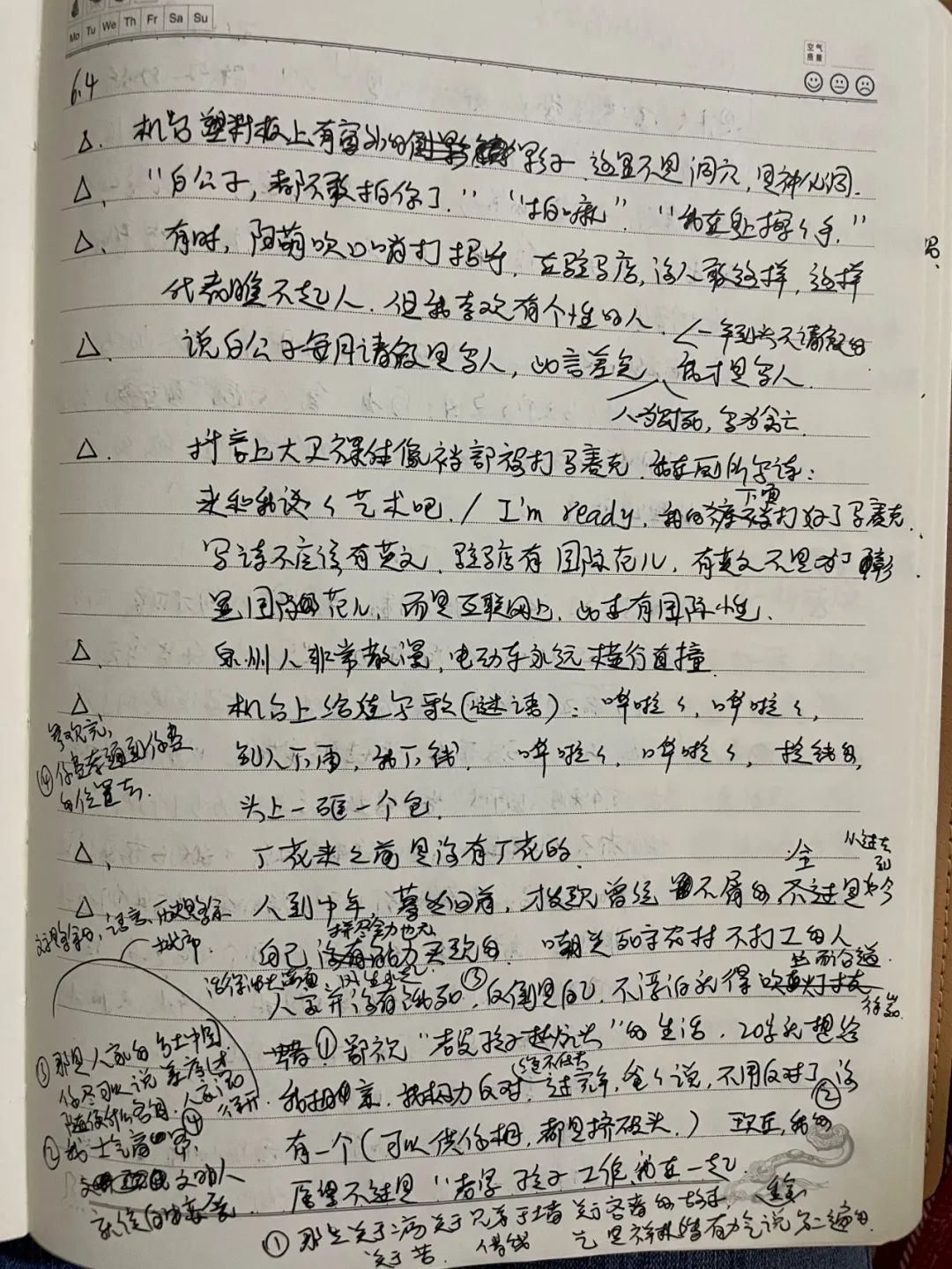

●卫生间里的简易椅子,是张赛写作的地方。讲述者供图

主机是厂领导的近亲,张赛是副机。主机只管他一人,那也是领导——机台一故障,主机就思考,总要有一个人背锅。私人工厂,一百来号人,多跟领导沾亲带故。

另有一皇亲国戚,嗜酒。躲宿舍睡觉,领导敲门,不应。厂规说,旷工两次自动离职,他总也不走,像《世说新语》里的王子猷,看竹不看人。一日,一对情侣吵架,哐当,从宿舍里甩出一口锅。男女各有婚姻,后来,女的跟“王子猷”出去喝酒,进了医院。整个厂被这个瓜噎住,八卦的细节变成文字:

刚打工时还年轻,妄图吸引同道。某次聚餐,众人起哄表演节目,张赛没忍住,我来!现场作诗一首。众人喝彩,他好不高兴。第二天,他成了全厂的笑话,被争相模仿。诗忘了写的什么,绰号还记得:大学生。

如今大学生闭上嘴巴,隐身在工厂里。36岁了,驼背,体瘦,穿牛仔短裤,洞洞鞋,走在泉州街头不会有人回头。眼小嘴小,就耳朵显大。他每天就带着耳朵上班。

在工厂里,连声音也排好了时间表。清晨7点差10分,除尘机咣咣咣;中午,食堂阿姨咣咣敲菜盆;傍晚打卡,两个胖女人挤过人群,喊“连班,让一让”。宿舍正对着空压机,昼夜轰隆响。张赛花了好长时间适应,某日凌晨,忽然惊醒,夜班不知何故提前下班,他写:

食堂饭菜难吃,做饭的是老板娘亲妈。米饭要么稀了,要么夹生,菜盆里出现过甲虫,肉上粘过猪毛。在厕所聊晚班、烟头和女工骚不骚的工友,沉默地吃饭。

机台的每一个动作成为肌肉记忆,单调,乏味,只有靠神游。他想到食堂后面的小菜园,花生叶留得住雨珠,青椒叶留不住。能离开的人都是勇士。但——老武走了,他也想走。老武走后的第二周,回来了。找不到厂。领导默默安排老武上夜班。夜班最犯困,走路点头如磕头,只有写作:

来自车间的文字,经由互联网传到各地,把读者看笑,然后头皮发麻,鼻子一酸——“被‘安静的空压机吵醒’击中,可我早已习惯了嘈杂。”

也有想写而没法细写的,比如性。他想写性,是想写工厂里人的极度压抑。但文字到了笔下,变得克制。厂里女工少,且多是四五十岁。年初突然来了厂花。厂花30岁,身材好,漂亮,离异——最重要的是单身。

厂花一来,厂里气氛变了。她的机台前聚拢了男人,寡言的男工变得幽默,仿佛连夜看了一百个笑话。主机收起了暴脾气,看见厂花总是笑眯眯的。张赛写:

「和厂花一起走,下楼梯,前途一片黑,背后有人举手机照明,我回首,仰望,是温暖的陈总。」

●某日,张赛在车间里看到了夕阳洒下的一抹光,赶紧拍了下来。讲述者供图

隐身张赛最近想写一本关于工厂的书。8月26日晚,他请两个工友吃烧烤。多是工友在聊,讲和主机闹了矛盾,讲男工宿舍,突然说某个女工宿舍里都是东西。张赛好奇,什么东西?答,那种玩偶。再问,还有什么?玩偶。还有呢?就玩偶那些。

聊不出来更多。吃饭两小时,花了一天的工资,能写的几乎没有。原本他列了份名单,15个前工友,都有故事。不敢写现工友,怕暴露。前段时间放假,不小心说漏嘴要去书店,被现工友笑,“这么大还看书,走火入魔了”。要么就是看“那种书”。

但前工友他也迟迟发不出邀请。嘴里说,“这些打工的”不会理解,其实张赛自己也怕。他言语表达远不及文字,邀约前,还向《单读》的前编辑请教怎么采访,列了提纲。话术想了两天,先夸对方,再怎么让对方放松警惕。

结果连着被3个人拒绝。好不容易和一个答应的聊上了,童年、打工、感情畅所欲言,就不说生病——对方说自己得了病,这辈子可能都结不了婚。细问病对他的影响,直接跳过。张赛秒懂,人家不愿意聊。他不能追问,把关系弄尴尬。

采访完,张赛心里闷闷的,另外两个愿意聊的,也没故事。计划从去年初搁置到今年,文章还没写出来。他想,那就不表明采访意图了,从现工友入手。

厂花是好人选。她那么漂亮,又是本地人,为什么要来工厂?她常发自拍照,在路灯下感伤,配流行文案,似乎话很多。脾气也爆,刚来时和女工闹了点小矛盾,厂花杀到对方宿舍门前,踹门,喊她出来单挑。

而且,她触发了张赛关心的词:工伤——她当包装工,一两秒放一盒片料,扭到了手,她给老板娘请假,老板娘说,你这小伤哪里需要去医院?

张赛很热情跟她说,这是工伤,要去争取,“男工有工伤险,女工没有,太区别对待了!”他义愤填膺,不把人当人啊,可对方只说,“好”。

后来他和朋友约厂花出来。厂花就是厂花,多人邀,赴约,单独请,不来。席上气氛热烈,男人的话题风云变幻,厂花兴致缺缺。张赛暗暗提问,厂花三言两语打发了。采访再次失败。

●张赛写在日记本上的手稿。图/罗晓兰

2020年1月底,张赛发表过《一位武汉外卖员的自述》。第一次收到投稿,《单读》前编辑刘婧眼前一亮:

「我想起张爱玲说过的那句话,大难来时口燥舌干。」疫情初期公号征文,她每天看几十封信,多发自市民家里。张赛的外卖员身份和文字显得特别,“不是我们发掘他,而是我们幸运地收到了他的投稿”。刘婧后来去老家找他的时候,张赛已经辞去外卖员工作,在县城摆摊卖玩具。刘婧一眼就认出他,广场热闹,小摊贩攀谈,招徕客人。张赛沉默坐着。

“他的人和文字一样,有种冷感”,刘婧发现,他跟生活拉开了一段距离,做生意都不是全情投入,海洋瓶要现场制作,而他的摊子成了托管中心,随孩子们玩。

对他的妻子章丽丽,刘婧反而印象更深刻——她特别可爱,做了好多菜,“不管生活怎么水深火热,我就要过日子”。刘婧说,张赛身上有种轻微的恐惧感,害怕得到,也怕失去,好像活在结冰的水面上;章丽丽则完全相反,像踩在平实的大地上。

婚前,章丽丽不知道张赛看书写作。两人在工厂认识,他开机器,她干质检。他追她,伪装成“正常人”,买早餐,逛街,聊正常话题,话很多。结婚后,她发现他话少了,爱看新闻,还一个人去电影院,“看汤唯的那个黄金什么”。

他不爱说话,又节约,以前从不跟同事出去吃饭喝酒。今年以来,张赛开始跟工友聚会,大概每个月一次,轮着请客。就是为了写书。

武汉外卖员自述发表后,章丽丽看不懂,但第一个分享到家族群。这是好东西吧,章丽丽想,不像抽烟喝酒,又不是赌和嫖。但亲戚们不理解,过年串门,别人喊哥啊姐啊,张赛不喊。聊个天,他坐在那里,不说话。

在张赛看来,不走亲戚,是他的自由。他喜欢陈寅恪——“陈寅恪太酷啦”,会20多门外语,不要学历,为妓女立传,对抗公权。尤其是“独立之精神,自由之思想”,张赛觉得,做不愿意做的事,说不愿意说的话,是浪费时间。他不愿聊家长里短,只关心德先生和赛先生。章丽丽喊不动,两人为此不少吵架。

双胞胎儿子8岁了,张赛决定教他俩讲脏话,用鲁迅的《论“他妈的!”》。章丽丽不同意,最后还是教了。孩子讲脏话,她要打嘴,孩子就搬出爸爸。

给孩子们取名的时候,他用了古文中的虚词“兮”和“矣”——只要他们有独立的思想,做无用的人也行。章丽丽很气,说张赛自私:我不希望我的孩子就是很平庸一个打工的,娶一个像我这样的老婆。

●张赛在工厂宿舍。图/罗晓兰

与张爱玲有关的1987年,张赛出生在河南驻马店一个小镇上。父母做小生意,妈妈当过民办教师,领他入了读书的门。小学毕业,他在亲戚家玩,妈妈来接他,意外落水溺亡。在亲戚家附近的河边,一具遗体被泡得面目不清。他挤进人群凑热闹,看到了熟悉的鞋。

妈妈曾对他说,我没上过大学,就是捡垃圾也要供你上大学。妈妈走了,家里变得贫困。他考上高中,却被拉去工厂。工厂边的地摊上,他买韩寒、李敖,碰到什么读什么。

17岁入厂,不谈恋爱。爷爷和爸爸催婚,问他是不是身体有毛病,还是不喜欢女人?他自己知道,都不是,坏就坏在读了几本书,遇到了张爱玲。他也想遇到和张爱玲一样的女工。

张爱玲写杀猪,猪杀完褪了毛,脸竟然笑了;给猪洗耳朵,是猪平生第一次掏耳朵。“颅内高潮,在农村看杀猪多次,白看了。”“被震到了,神一下子就提起来了。”时隔十来年,张赛聊起第一次看到这些文字,话变得很密。

读得多了,他开始写。文字也像那年代,半文半白,白描,短而简洁,爱调侃,爱用对话。张爱玲写白月光和白米粒,张赛写和初恋分手,也用上比喻:

“幽默啊,像憋了一股坏劲儿。”张赛想起同一个机台上的包装工和老板娘是亲姐妹,两人形体相似。一日,包装工穿着和老板娘同款的裙子——在眼角余光中,冷不丁有个老板娘在看着我。这真是一种刑罚。

在张爱玲的早期小说里,爱人踏着月光而来,乳房有肥满的南半球外缘。现实中,工友带他去网吧看那种片,角落里,爱情轰隆倒塌。他想,自己跟工友不是一类人,他们需要拯救。但很快,自己也喜欢上了。

那时二十来岁。日记里,他搬出孔孟之道,自我道德批判,还造了个词“庄恶之事”——人是庄严的,但你去干恶心的事,堂堂的人,不跟女的精神交流,直接就来这个,无耻。

直到他遇上初恋。24岁,QQ上认识了一个河南女师范生。她也喜欢张爱玲,两人一起读书,短信里引用古诗词,用张爱玲表达爱意——遇见你我变得很低很低,一直低到尘埃里去,但我的心是欢喜的,并且在那里开出一朵花来。

煲电话粥,话筒那边,是绵羊似的声音。才女当如此。他从福建去河南找她,坐20个小时硬座。烫了人生中第一次,也是唯一的一次头发。出了火车站,一眼认出彼此。

大学寒假封校,她带他偷偷翻门进去,在黑漆漆的教室里,偷偷接吻。他给她写情书,五六页纸,全是肉麻的话。性爱仍旧生涩,但在记忆里激情,美好。他坦承自己做过“庄恶之事”,先辩解,我思想是纯洁的。她说,生理需求嘛,正常。

回到工厂,张赛逢人就讲,“我女朋友是大学生”。亲友反对,身份悬殊,没结果。工友倒是很“关心”:和大学生还在谈吗?他以为,自己终将和他们不一样,即使在工厂的宿命无法更改,但有爱情“拉住每天不断下坠的灵魂”。

但除了文学,他和女友没别的可聊了。在他讲述的分手故事里,女友不满自己跟工友同住,打电话不方便,讲话拘谨,内容越来越平淡。也不理解他,为什么要在乎别人?后来,女友临近毕业,不愿意到福建——他的工厂所在地。一次争吵后,张赛提了分手。女友答应。他后悔了,挽回,不成。短信怕没了,他都抄了下来。

工厂在福建泉州郊区。靠山,街道杂乱,和互联网上的网红城市毫无关联。厂房灰暗,什么都是水泥色的,食堂摆着硬邦邦的塑料桌椅。

●宿舍内部。图/罗晓兰

张赛的宿舍空旷,似乎有回声。双人间,一张高低床只睡了他,椅子是另一张闲置的床,坐上去微晃。门上残留多任工人的贴纸,两个Hello Kitty中一个金发女郎。张赛十多年前就在这家厂干过,前年腿摔骨折,送不了外卖,在家躺了几个月,又回来了。

宿舍门常年关闭。有朋友以前常来,每一次,说同一件琐事。张赛不耐烦,垂着头抠手,嗯嗯啊啊。再没人来。

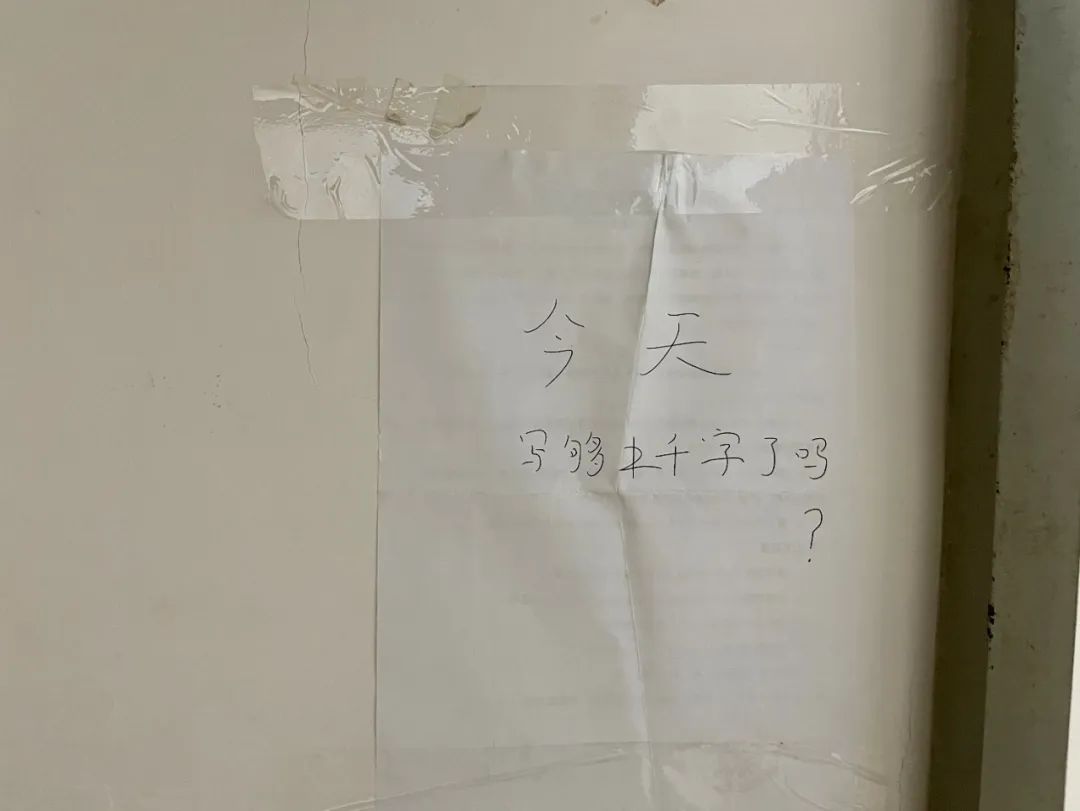

他贴了张A4纸在枕头边,“今天写够上千字了吗?”没人看到——朋友来了,一屁股跌坐床头,点烟,聊工厂,完全看不见这张相距仅几厘米的纸上,写着什么。

打工19年,他还当不上主机,因为不愿、也不会跟人打交道。主机的工资比副机每月多1000块。他写:

失败的作者张赛想赚钱了。每月工资只够花销,装修房子借的钱没还完。两个儿子上小学了,妻子在老家全职照顾。为了补贴家用,章丽丽在抖音上学习做蛋糕,出摊卖,有时只卖出几十块钱。两个孩子太懂事,在超市看玩具,怕碰坏要赔钱,把手背在身后。当妈妈的心疼。

看起来,靠出书是最有希望的。发表武汉外卖员自述后,张赛有了信心,每天只送半天外卖,其余时间都在写作。同站点的骑手月入一两万,他还是几千块。写完,武汉解封了。原本签了合同的另一家出版社,后来再没联系他。章丽丽看到他躲起来哭,蹲在地上,音乐声调得巨大。

去年5月,《单读》和他签了合同。出什么书,没写明。合同寄来那天,他开心得想跳舞,心里有个声音,“成了”。签完之后,他就等着,“有进展了对方会说的。”除了稿件的收取和刊发,再没沟通过其它。一年期满,书的出版没有任何进展,他也没催。在和外界的沟通上,他一直都是被动的。刘婧说他,太害羞了。而且,《单读》不是只有出版一个业务,还有别的工作。

手头能写的写出来,他这么想,继续窝在工厂里找“庸常生活的反抗者”,这总有故事吧。

他以为白公子是。江西人白公子,笑嘻嘻的。在满是灰尘的工厂,穿得一身白,从衣裤到鞋袜。追问下才发现,是学了五行,金对他最好,对应的是白色。白公子想发财,常被骗。

他以为萌宝是。湖南人萌宝,满脸不耐烦。不耐烦那些赶着开工的人,尿在小便池外。不耐烦主机,说他是狗屁老大。张赛跟萌宝说食堂饭菜难吃。萌宝说,皇亲国戚,你告了状,她走不了,明天往饭菜里吐口水。哼,你还敢吗?

在食堂前的空地,他无数次想发表演讲,从难吃的饭菜聊到尊严、正义、自由。但他没做,心想,别人会把他当傻逼,别人会难堪,“还是自己太顺从,太懦弱”。他觉得自己和萌宝一样,都不算真正的反抗者。

他想回家了。全年近乎无休,太累,打算春节前辞职。婚后七八年,他没怎么看书了。枕边读物变成了张爱玲的后期作品《小团圆》,但只放着,不读。上一次离开工厂,他做了保安、送了快递、做早餐、送外卖,为了赚钱,有时一天干三份活,开始掉发。

老幼接连生病。爸爸患了肝癌,没钱做二次手术,回家用中医养。双胞胎儿子有个唇腭裂,又做手术。都天生散光,定期检查,定制镜片。房贷每月2453元。

●一家四口合影。讲述者供图

《小团圆》成为数钱的工具,每天赚多少钱,翻到对应的页码。生活彻底变成了他曾经讨厌的样子,他一天到晚只干活,为了琐事争吵。

张爱玲对亲情的悲凉笔触,曾经令他很有共鸣。妈妈去世那年,爸爸骑车被撞断腿。他去亲戚家借钱,从早上待到下午,亲戚塞了10块钱。他说那像是贿赂。没钱治,爸爸从医院回来变成残疾,没了朋友,一家人搬到农村,亲戚间颇多仇怨,与爷爷也如此。几年前爷爷去世,他写了封告别信:

和章丽丽结婚前,张赛很犹豫,拿出两张纸,一张写结婚的理由,另一张写不结婚的理由——他怕婚姻将人最大程度世俗化,挤占掉他的精神空间。和大学生女友分手后,他谈过一个工厂女孩,又谈了一个大学生,还是因为现实分开。

张赛这次进厂前,夫妻俩常吵架。他跑了一天外卖,回到家听新闻。章丽丽在奶茶店打工,被吵了一天,听得烦,只想安静。男人不讲卫生,她又烦,你书上的历史人物记那么清,洗脸毛巾和擦脚毛巾怎么就分不清?

有次忍不住又谈论起新闻,章丽丽不解:国家大事要你操心,你别跟我讲,我不听。张赛说了狠话:以后掏心窝子的话我不跟你讲,只当亲戚。他再打来电话,她喊孩子来听:你们的亲戚打电话来了。

张赛说想要自由。章丽丽埋怨,早干嘛去了,当时你就别结婚啊,别来祸害我。她觉得不公平,张赛到了工厂,下了班,就是自己的时间,她一睁眼就围着家庭转,“33岁了,再过几年出去,没有学历,没有技术,能做什么?他有没有考虑过我呀?!”

送快递时,有天,张赛信手在快递单上写了张爱玲的名字,又扔掉了,“文学拯救不了我,但某一时刻我真的很想念。” 孩子出生后他写: